Analyse d'un Filtre Actif Passe-Bas du Second Ordre

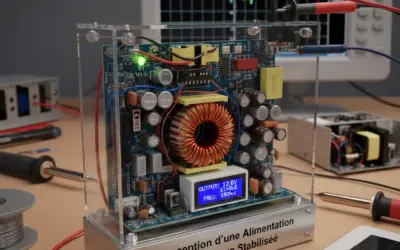

Contexte : Le Filtre actif de Sallen-KeyUne topologie de filtre électronique très populaire utilisée pour implémenter des filtres du second ordre, notamment grâce à sa simplicité et son gain unitaire..

Les filtres actifs, utilisant des amplificateurs opérationnels (AOP), sont fondamentaux en traitement du signal pour sélectionner ou rejeter des gammes de fréquences. La topologie de Sallen-Key est particulièrement appréciée pour sa simplicité. Cet exercice se concentre sur l'analyse de la réponse d'un tel filtre à un changement brusque de tension à son entrée, appelé échelon. Comprendre ce phénomène transitoireLe comportement temporaire d'un circuit lorsqu'il passe d'un état stable à un autre, par exemple suite à la fermeture d'un interrupteur. est crucial pour concevoir des circuits électroniques fiables et performants.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous guidera dans la modélisation mathématique d'un circuit, un savoir-faire essentiel. Vous apprendrez à lier les valeurs des composants (résistances, capacités) aux caractéristiques dynamiques du filtre (amortissement, rapidité) et à visualiser l'impact de ces paramètres sur la forme du signal de sortie.

Objectifs Pédagogiques

- Établir la fonction de transfert \(H(s)\) d'un filtre de Sallen-Key en utilisant les lois fondamentales des circuits.

- Identifier les paramètres clés d'un système du second ordre : la pulsation propre \(\omega_0\) et le facteur d'amortissement \(\zeta\).

- Analyser la réponse indicielle (réponse à un échelon) et déterminer ses caractéristiques temporelles.

Données de l'étude

Fiche Technique du Circuit

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Type de filtre | Actif Passe-Bas |

| Topologie | Sallen-Key (à gain unitaire) |

| Signal d'entrée \(V_e(t)\) | Échelon \(5 \cdot u(t) \text{ V}\) |

Schéma du Filtre de Sallen-Key

| Composant | Symbole | Valeur |

|---|---|---|

| Résistance 1 | \(R_1\) | \(10 \text{ k}\Omega\) |

| Résistance 2 | \(R_2\) | \(10 \text{ k}\Omega\) |

| Condensateur 1 | \(C_1\) | \(10 \text{ nF}\) |

| Condensateur 2 | \(C_2\) | \(5 \text{ nF}\) |

Questions à traiter

- Déterminer l'expression littérale de la fonction de transfert complexe \(H(s) = \frac{V_s(s)}{V_e(s)}\).

- Mettre la fonction de transfert sous la forme canonique du second ordre : \(H(s) = \frac{K \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}\). Identifier \(K\), \(\omega_0\) et \(\zeta\) en fonction de \(R_1, R_2, C_1, C_2\).

- Calculer les valeurs numériques de la pulsation propre \(\omega_0\) et du facteur d'amortissement \(\zeta\). Quelle est la nature du régime transitoire ?

- Déterminer l'expression de la réponse temporelle \(v_s(t)\) à l'échelon de tension \(v_e(t) = 5 \cdot u(t)\).

- Calculer la valeur du premier dépassement maximal (en pourcentage) et l'instant \(t_{\text{pic}}\) où il se produit.

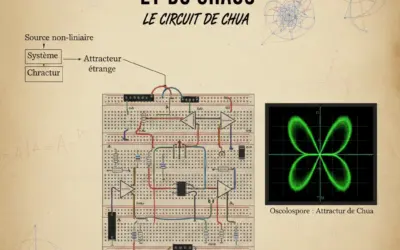

Bases sur les Filtres et Systèmes du 2nd Ordre

Pour résoudre cet exercice, il est essentiel de maîtriser certains concepts clés de l'analyse des circuits en régime transitoire.

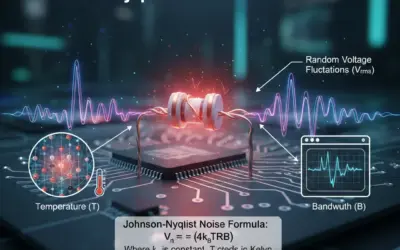

1. Fonction de Transfert et Transformée de Laplace

La transformée de Laplace est un outil mathématique qui permet de convertir les équations différentielles temporelles en équations algébriques plus simples dans le domaine de Laplace (variable \(s\)). La fonction de transfert \(H(s)\) d'un circuit est le rapport de la transformée de Laplace de la sortie sur celle de l'entrée :

\[ H(s) = \frac{V_{\text{sortie}}(s)}{V_{\text{entree}}(s)} \]

Pour les composants, on utilise leurs impédances : \(Z_R(s) = R\) pour une résistance et \(Z_C(s) = \frac{1}{sC}\) pour un condensateur.

2. Système du Second Ordre Canonique

De nombreux systèmes physiques, dont ce filtre, peuvent être modélisés par une équation du second ordre. Leur fonction de transfert se met sous la forme canonique :

\[ H(s) = \frac{K \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \]

Où \(K\) est le gain statique, \(\omega_0\) est la pulsation propre (fréquence d'oscillation naturelle) et \(\zeta\) est le facteur d'amortissement, qui dicte le comportement transitoire :

- Si \(\zeta > 1\) : régime apériodique (sur-amorti).

- Si \(\zeta = 1\) : régime critique.

- Si \(0 < \zeta < 1\) : régime pseudo-périodique (sous-amorti), avec des oscillations.

Correction : Analyse d'un Filtre Actif Passe-Bas du Second Ordre

Question 1 : Déterminer la fonction de transfert \(H(s)\)

Principe

Le concept physique fondamental ici est la conservation de la charge électrique, décrite par la loi des courants de Kirchhoff (loi des nœuds). En utilisant l'analyse nodale, nous appliquons cette loi à des points clés du circuit pour établir un système d'équations qui relie la sortie à l'entrée.

Mini-Cours

La transformée de Laplace est utilisée pour passer du domaine temporel, où les relations sont des équations différentielles, au domaine de Laplace (domaine fréquentiel complexe) où elles deviennent de simples relations algébriques. Chaque composant est représenté par son impédance complexe \(Z(s)\), ce qui permet d'appliquer une version généralisée de la loi d'Ohm (\(V(s) = Z(s)I(s)\)).

Remarque Pédagogique

L'approche la plus sûre est d'être méthodique : 1. Identifiez tous les nœuds principaux. 2. Choisissez un nœud de référence (la masse). 3. Appliquez la loi des courants à chaque nœud inconnu. 4. Utilisez les propriétés de l'AOP idéal pour simplifier les équations. Cette méthode structurée évite les oublis.

Normes

L'analyse de ce circuit suit les conventions et lois fondamentales de l'électronique (Lois de Kirchhoff, modèle de l'AOP idéal) qui sont universellement reconnues et forment la base de toute l'ingénierie électrique.

Formule(s)

Loi des noeuds

Impédances

Hypothèses

Le calcul repose sur le modèle de l'AOP idéal fonctionnant en régime linéaire :

- Les courants d'entrée sont nuls (\(i^+ = i^- = 0\)).

- Les tensions sur les deux entrées sont égales (\(v^+ = v^-\)).

Donnée(s)

Pour cette question, les données sont les expressions littérales des impédances des composants : \(R_1, R_2, C_1, C_2\).

Astuces

Pour simplifier le système d'équations, il est judicieux d'exprimer la tension d'un nœud intermédiaire (ici, \(V_A\)) en fonction de la tension de sortie (\(V_s\)) en premier. Cette substitution réduit immédiatement le nombre d'inconnues.

Schéma (Avant les calculs)

Schéma du circuit pour l'analyse nodale

Calcul(s)

Loi des nœuds au nœud A

Loi des nœuds à l'entrée non-inverseuse (\(V^+\))

Expression de \(V_A\)

La seconde équation donne \(V_A = V_s(1+sR_2C_2)\). On remplace \(V_A\) dans la première équation pour isoler \(\frac{V_s}{V_e}\).

Schéma (Après les calculs)

Modèle Blocs de la Fonction de Transfert

Réflexions

La fonction de transfert obtenue est un rapport de polynômes. Le dénominateur est de degré 2 (terme en \(s^2\)), ce qui confirme que le circuit est un système du second ordre, comme attendu pour un circuit contenant deux composants de stockage d'énergie (les deux condensateurs).

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'oublier une des branches de courant lors de l'écriture de la loi des nœuds. Par exemple, oublier le courant qui va de A vers la sortie via \(C_1\) dans la première équation. Vérifiez toujours que vous avez comptabilisé tous les chemins possibles pour le courant au niveau d'un nœud.

Points à retenir

- L'analyse nodale est une méthode systématique et puissante pour résoudre les circuits avec AOP.

- L'utilisation des impédances complexes \(Z(s)\) est la clé pour analyser le comportement fréquentiel.

- Les propriétés de l'AOP idéal (\(V^+=V^-\) et courants d'entrée nuls) sont les hypothèses simplificatrices les plus importantes.

Le saviez-vous ?

La topologie Sallen-Key a été introduite en 1955 par R.P. Sallen et E.L. Key au MIT Lincoln Laboratory. Sa popularité durable vient du fait qu'elle permet de créer des filtres performants et stables avec un nombre minimal de composants et un seul AOP, la rendant très économique.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si le condensateur \(C_1\) était remplacé par un court-circuit, que deviendrait la fonction de transfert ? (Réfléchissez au type de filtre que cela créerait).

Question 2 : Mettre sous forme canonique et identifier

Principe

Le concept est de faire correspondre notre fonction de transfert spécifique à un modèle mathématique général (la forme canonique) qui décrit tous les systèmes du second ordre. Cette identification nous permet d'extraire des paramètres universels (\(\omega_0, \zeta, K\)) qui décrivent le comportement du système indépendamment de sa réalisation physique.

Mini-Cours

La forme canonique est une "carte d'identité" pour les systèmes du second ordre. \(\omega_0\) représente la vitesse de réaction intrinsèque du système, tandis que \(\zeta\) représente sa tendance à osciller. Un \(\zeta\) faible signifie peu d'amortissement et donc de fortes oscillations, tandis qu'un \(\zeta\) élevé signifie un système très amorti et lent.

Remarque Pédagogique

Le conseil clé ici est de toujours commencer par "nettoyer" l'expression pour la rendre comparable. La première étape est de forcer le coefficient du terme de plus haut degré (\(s^2\)) à être 1, en divisant tout le numérateur et le dénominateur par le coefficient actuel de \(s^2\).

Normes

La forme canonique du second ordre est une représentation standard utilisée dans toutes les branches de l'ingénierie qui traitent des systèmes dynamiques, notamment en automatique, en traitement du signal et en génie mécanique.

Formule(s)

Forme canonique du second ordre

Hypothèses

Nous supposons que la fonction de transfert dérivée à la question 1 est correcte et qu'elle représente bien un système linéaire invariant dans le temps.

Donnée(s)

La donnée d'entrée pour cette question est la fonction de transfert trouvée précédemment :

Astuces

Une fois la normalisation par le coefficient de \(s^2\) effectuée, l'identification est directe : le terme constant au dénominateur est \(\omega_0^2\), et le coefficient de \(s\) est \(2\zeta\omega_0\). Le gain statique \(K\) se déduit ensuite facilement.

Schéma (Avant les calculs)

Objectif : Identification des paramètres canoniques

Calcul(s)

Normalisation de la fonction de transfert

Identification des termes

Par identification avec la forme canonique, on déduit :

- Terme constant : \(\omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}\)

- Terme en \(s\) : \(2\zeta\omega_0 = \frac{R_1+R_2}{R_1 R_2 C_2}\)

- Numérateur : \(K \omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}\)

Schéma (Après les calculs)

Modèle Canonique Identifié

Réflexions

On note que le gain statique \(K=1\), ce qui est normal pour un AOP monté en suiveur. Les expressions de \(\omega_0\) et \(\zeta\) montrent comment chaque composant (\(R_1, C_1\), etc.) contribue à la dynamique globale du filtre. On peut voir, par exemple, que \(\zeta\) dépend des quatre composants, ce qui rend son réglage délicat.

Points de vigilance

L'erreur principale est une simplification incorrecte lors de la normalisation. Assurez-vous que chaque terme du dénominateur est bien divisé par \(R_1 R_2 C_1 C_2\). Une autre erreur est de mal isoler \(\zeta\) à partir du terme \(2\zeta\omega_0\).

Points à retenir

- La forme canonique est la "carte d'identité" d'un système du 2nd ordre.

- \(\omega_0\) est la pulsation propre (liée à la "rapidité").

- \(\zeta\) est le facteur d'amortissement (lié à l'"oscillation").

Le saviez-vous ?

En choisissant des valeurs spécifiques pour \(\zeta\), on peut concevoir des filtres avec des réponses standardisées. Par exemple, un filtre de Butterworth, connu pour sa réponse très plate en bande passante, est obtenu avec \(\zeta = 1/\sqrt{2} \approx 0.707\). Un filtre de Bessel, optimisé pour un temps de propagation constant, a \(\zeta = \sqrt{3}/2 \approx 0.866\).

FAQ

Résultat Final

Les paramètres identifiés sont :

- Gain statique : \(K=1\)

- Pulsation propre : \(\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}\)

- Facteur d'amortissement : \(\zeta = \frac{R_1+R_2}{2}\sqrt{\frac{C_1}{R_1R_2C_2}}\)

A vous de jouer

Si \(R_1=R_2=R\) et \(C_1=C_2=C\), quelle est l'expression simplifiée de \(\zeta\) ? (La réponse est 1).

Question 3 : Calcul numérique et nature du régime

Principe

Cette étape consiste à passer du modèle littéral à une description quantitative. En remplaçant les symboles par leurs valeurs, on obtient les chiffres qui vont concrètement définir le comportement du circuit. La valeur de \(\zeta\) nous dira si la réponse sera lente, rapide, ou oscillatoire.

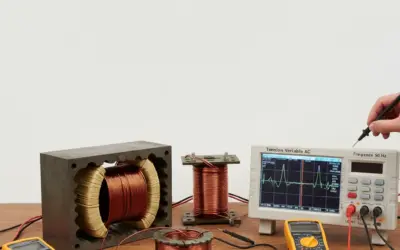

Mini-Cours

\(\omega_0\) est exprimée en radians par seconde (rad/s) et représente la pulsation angulaire. Pour obtenir la fréquence \(f_0\) en Hertz (Hz), on utilise la relation \(\omega_0 = 2\pi f_0\). Le facteur d'amortissement \(\zeta\) est un nombre pur, sans dimension, ce qui le rend universel pour comparer différents systèmes.

Remarque Pédagogique

La plus grande source d'erreur dans les calculs numériques est la gestion des unités et des préfixes (kilo, nano, etc.). Le conseil est de tout convertir systématiquement en unités de base du Système International (Ohm, Farad, Henry) avant de faire le calcul : \(10 \text{ k}\Omega = 10 \cdot 10^3 \Omega\), \(10 \text{ nF} = 10 \cdot 10^{-9} \text{ F}\).

Normes

L'utilisation du Système International d'unités (SI) est la norme absolue en sciences et en ingénierie pour garantir la cohérence et la reproductibilité des calculs.

Formule(s)

Formule de la pulsation propre

Formule du facteur d'amortissement

Hypothèses

Nous supposons que les valeurs des composants sont exactes et ne varient pas avec la température ou d'autres facteurs externes.

Donnée(s)

| \(R_1\) | \(10 \cdot 10^3 \Omega\) |

| \(R_2\) | \(10 \cdot 10^3 \Omega\) |

| \(C_1\) | \(10 \cdot 10^{-9} \text{ F}\) |

| \(C_2\) | \(5 \cdot 10^{-9} \text{ F}\) |

Astuces

Lorsque vous manipulez des puissances de 10 sur une calculatrice, utilisez la touche 'EXP' ou 'EE' pour éviter les erreurs de parenthèses. Par exemple, entrez \(10 \cdot 10^{-9}\) comme `10E-9`.

Schéma (Avant les calculs)

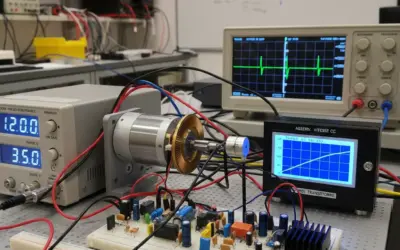

Circuit avec valeurs numériques

Calcul(s)

Calcul de \(\omega_0\)

Calcul de \(\zeta\)

Schéma (Après les calculs)

Position des Pôles dans le Plan Complexe (Sur-amorti)

Réflexions

Puisque \(\zeta \approx 1.414 > 1\), le système est sur-amorti (ou apériodique). Cela signifie que sa réponse à un échelon va atteindre la valeur finale lentement, sans aucun dépassement ni oscillation. Le système est très stable, mais lent.

Points de vigilance

Attention à ne pas confondre la fréquence propre \(f_0 = \omega_0 / (2\pi)\) et la pulsation propre \(\omega_0\). Les formules utilisent presque toujours la pulsation en rad/s. Une erreur de \(2\pi\) est très fréquente !

Points à retenir

- La valeur de \(\zeta\) détermine la nature du régime : sur-amorti (\(>1\)), critique (\(=1\)), sous-amorti (\(<1\)).

- Le passage aux unités SI est une étape critique et non négociable avant tout calcul.

Le saviez-vous ?

La fréquence propre \(f_0 = \omega_0 / (2\pi)\) correspond à la fréquence de coupure du filtre. Pour notre circuit, \(f_0 \approx 14142 / (2\pi) \approx 2.25 \text{ kHz}\). C'est la fréquence à partir de laquelle le filtre commence à fortement atténuer les signaux.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez la nouvelle valeur de \(\zeta\) si \(C_1\) est changé à 20 nF. Le système reste-t-il sur-amorti ?

Question 4 : Expression de la réponse temporelle \(v_s(t)\)

Principe

Pour un système sur-amorti, la réponse n'est plus oscillatoire mais une combinaison de deux exponentielles décroissantes qui convergent vers la valeur finale. L'objectif est de trouver la solution de l'équation différentielle via la transformée de Laplace inverse.

Mini-Cours

La réponse d'un système sur-amorti est régie par deux constantes de temps réelles distinctes, qui correspondent aux deux pôles réels négatifs du système, \(p_1\) et \(p_2\). La réponse globale est la somme de ces deux "lenteurs" exponentielles.

Remarque Pédagogique

Comme pour le cas sous-amorti, il existe une formule standard pour la réponse indicielle d'un système sur-amorti. L'apprendre évite d'avoir à refaire la décomposition en éléments simples de la transformée de Laplace inverse, une procédure souvent longue.

Normes

La formule de la réponse indicielle d'un système du second ordre sur-amorti est un autre résultat standard de la théorie des systèmes linéaires.

Formule(s)

Réponse indicielle sur-amortie

Pôles réels

Hypothèses

On suppose que le circuit est initialement au repos : les condensateurs sont déchargés, et les tensions et courants sont nuls pour \(t<0\).

Donnée(s)

| Gain statique \(K\) | 1 |

| Amplitude échelon \(E\) | \(5 \text{ V}\) |

| Facteur d'amortissement \(\zeta\) | \(\approx 1.414\) |

| Pulsation propre \(\omega_0\) | \(\approx 14142 \text{ rad/s}\) |

Astuces

Pour ce cas particulier où \(\zeta = \sqrt{2}\), on a \(\sqrt{\zeta^2-1} = 1\), ce qui simplifie grandement le calcul des pôles.

Schéma (Avant les calculs)

Signal d'Entrée - Échelon de Tension

Calcul(s)

Calcul des pôles \(p_1\) et \(p_2\)

Calcul de \(p_1\)

Calcul de \(p_2\)

On injecte ces valeurs dans la formule générale.

Schéma (Après les calculs)

Réponse Temporelle \(v_s(t)\) (Sur-amorti)

Réflexions

L'expression de \(v_s(t)\) est une somme de deux exponentielles. L'exponentielle la plus lente (celle avec \(p_1 = -5855\)) est celle qui dicte la vitesse globale de convergence du système vers sa valeur finale. On l'appelle le pôle dominant.

Points de vigilance

L'erreur la plus fréquente est d'utiliser la mauvaise formule de réponse temporelle. Il faut absolument vérifier la valeur de \(\zeta\) avant de choisir la formule à appliquer (sous-amorti, critique ou sur-amorti).

Points à retenir

- La réponse d'un système sur-amorti est la somme de deux exponentielles décroissantes.

- Il n'y a jamais de dépassement ni d'oscillations.

- La vitesse de réponse est gouvernée par le pôle le plus proche de l'origine (le pôle dominant).

Le saviez-vous ?

En pratique, on cherche rarement à avoir un système très sur-amorti car il est trop lent. On vise souvent un régime légèrement sous-amorti (\(\zeta\) entre 0.6 et 0.8) ou un régime critique (\(\zeta=1\)) qui offre la réponse la plus rapide possible sans aucun dépassement.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Sans faire le calcul complet, quelle sera la forme de la réponse si \(R_1=R_2=R\) et \(C_1=C_2=C\) ? (Indice : calculez d'abord \(\zeta\)).

Question 5 : Calcul du dépassement maximal et du temps de pic

Principe

Pour un système sur-amorti (\(\zeta>1\)), la réponse physique ne présente pas d'oscillations. La tension de sortie converge vers la valeur finale de manière monotone (elle ne fait que monter). Par conséquent, elle ne dépasse jamais la valeur cible.

Mini-Cours

Les notions de "dépassement" et de "temps de pic" ne sont significatives que pour les systèmes sous-amortis (\(0 < \zeta < 1\)). Pour les systèmes critiques ou sur-amortis, la sortie tend vers la valeur finale sans jamais la dépasser. Le maximum est la valeur finale elle-même, atteinte théoriquement à \(t=\infty\).

Remarque Pédagogique

C'est une question de compréhension conceptuelle. Avant de vous lancer dans l'application de formules, demandez-vous toujours si elles sont applicables au régime physique que vous avez identifié. Ici, la réponse est non.

Normes

Dans les fiches techniques, pour les systèmes sur-amortis, on ne spécifie pas de dépassement, mais plutôt un "temps de montée" (par exemple, le temps pour passer de 10% à 90% de la valeur finale) pour caractériser la rapidité.

Formule(s)

Dépassement en pourcentage (\(D\%\))

Temps de pic (\(t_{\text{pic}}\))

Hypothèses

L'analyse se base sur le fait que nous avons correctement identifié le régime comme étant sur-amorti (\(\zeta > 1\)).

Donnée(s)

Facteur d'amortissement

Astuces

Si jamais vous appliquez par erreur la formule du dépassement avec \(\zeta>1\), le terme \(\sqrt{1-\zeta^2}\) deviendra un nombre imaginaire, ce qui devrait vous alerter immédiatement qu'il y a un problème conceptuel.

Schéma (Avant les calculs)

Illustration des Métriques de Réponse

Calcul(s)

Aucun calcul n'est nécessaire. La conclusion découle directement de la nature du système.

Schéma (Après les calculs)

Réponse Temporelle \(v_s(t)\) (Sur-amorti)

Réflexions

Un dépassement nul est souvent une caractéristique souhaitable car elle garantit que le système ne subira pas de surtensions ou de sur-contraintes. Cependant, cela se fait au prix d'une réponse plus lente. La conception d'un système est toujours une affaire de compromis entre rapidité, précision et stabilité.

Points de vigilance

Le piège est d'appliquer mécaniquement des formules sans réfléchir au contexte physique. Toujours valider la condition d'application d'une formule (\(0 < \zeta < 1\) pour le dépassement).

Points à retenir

- Un système avec \(\zeta \ge 1\) (critique ou sur-amorti) n'a PAS de dépassement.

- Le dépassement est une caractéristique exclusive des systèmes sous-amortis.

Le saviez-vous ?

Dans les portes automatiques (ascenseurs, portes coupe-feu), le mécanisme de fermeture est conçu pour être légèrement sur-amorti. Cela garantit que la porte se ferme sans claquer (pas de dépassement de la position fermée) pour des raisons de sécurité et de confort, même si cela la rend un peu plus lente.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si l'on modifiait les composants pour obtenir \(\zeta = 0.69\), quel serait le dépassement ? (Utilisez la formule du D%).

Outil Interactif : Simulateur de Réponse

Utilisez les curseurs pour modifier les valeurs des condensateurs et observez en temps réel l'impact sur les caractéristiques du filtre et sur la forme de la réponse à un échelon de 5V.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que se passe-t-il pour le facteur d'amortissement \(\zeta\) si la valeur de C1 augmente, toutes choses étant égales par ailleurs ?

2. Quel est le rôle principal de l'AOP dans cette configuration de Sallen-Key ?

3. Un régime transitoire pseudo-périodique est caractérisé par...

4. Quelle est la valeur du gain en continu (fréquence nulle, \(s=0\)) de ce filtre ?

5. Si on choisit \(R_1=R_2=R\) et \(C_1=C_2=C\), à quelle valeur tend le facteur d'amortissement \(\zeta\)?

Glossaire

- Filtre Actif

- Circuit de filtrage utilisant un ou plusieurs composants actifs (comme un AOP), qui peuvent fournir une amplification de puissance au signal.

- Facteur d'amortissement (\(\zeta\))

- Paramètre sans dimension qui décrit comment les oscillations d'un système s'éteignent après une perturbation. Un \(\zeta\) faible indique des oscillations importantes.

- Pulsation propre (\(\omega_0\))

- Pulsation (en rad/s) à laquelle un système du second ordre oscillerait naturellement en l'absence de tout amortissement.

- Réponse indicielle

- La sortie d'un système lorsque l'entrée est une fonction échelon unité, représentant un changement instantané.

D’autres exercices de phénomènes transitoires:

0 commentaires