Analyse des Pôles et Zéros d'une Fonction de Transfert

Contexte : L'analyse des circuits électriques dans le domaine de LaplaceUne transformation mathématique qui convertit les équations différentielles en équations algébriques plus simples à résoudre..

L'étude des circuits RLC en régime transitoire est fondamentale pour comprendre comment les systèmes électroniques réagissent à des changements brusques. L'utilisation de la transformée de Laplace nous permet de modéliser le comportement du circuit avec une fonction de transfertUn modèle mathématique qui décrit la relation entre l'entrée et la sortie d'un système dans le domaine de Laplace.. Les pôlesLes racines du dénominateur d'une fonction de transfert. Leur position dans le plan complexe détermine la stabilité et la nature de la réponse du système. et les zérosLes racines du numérateur d'une fonction de transfert. Ils influencent la forme de la réponse du système. de cette fonction sont cruciaux : ils agissent comme l'ADN du circuit, dictant sa stabilité et la nature de sa réponse (oscillatoire, amortie, etc.).

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à analyser un circuit RLC pour en déduire sa fonction de transfert, à identifier ses pôles et zéros, et à interpréter leur signification physique pour prédire le comportement du circuit sans avoir à résoudre d'équations différentielles complexes.

Objectifs Pédagogiques

- Déterminer la fonction de transfert \(H(s)\) d'un circuit RLC série.

- Calculer les pôles et les zéros d'une fonction de transfert donnée.

- Représenter les pôles et les zéros dans le plan complexe (plan s).

- Associer la position des pôles à la nature du régime transitoire (sur-amorti, critique, sous-amorti).

- Évaluer la stabilité d'un système à partir de la position de ses pôles.

Données de l'étude

Schéma du Circuit RLC Série

| Paramètre | Description | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| R | Résistance | 10 | \(\Omega \; (\text{Ohms})\) |

| L | Inductance | 5 | \(\text{H} \; (\text{Henrys})\) |

| C | Capacité | 2 | \(\text{mF} \; (\text{millifarads})\) |

Questions à traiter

- Déterminer la fonction de transfert \(H(s) = V_c(s) / V_i(s)\) du circuit.

- Calculer les zéros de cette fonction de transfert.

- Calculer les pôles de cette fonction de transfert.

- Représenter les pôles et les zéros dans le plan complexe.

- En déduire la nature du régime transitoire (sous-amorti, critique ou sur-amorti) et conclure sur la stabilité du système.

Les bases sur les Fonctions de Transfert

Pour analyser ce circuit, nous utilisons la transformée de Laplace qui transforme les relations différentielles du domaine temporel en relations algébriques dans le domaine complexe 's'.

1. Impédances de Laplace

Chaque composant passif possède une impédance dans le domaine de Laplace :

- Résistance R : \(Z_R(s) = R\)

- Inductance L : \(Z_L(s) = Ls\)

- Capacité C : \(Z_C(s) = 1/(Cs)\)

2. Pôles et Zéros

Une fonction de transfert \(H(s)\) est une fraction rationnelle :

\[ H(s) = K \frac{(s-z_1)(s-z_2)...}{(s-p_1)(s-p_2)...} \]

Les zéros (\(z_i\)) sont les racines du numérateur. Les pôles (\(p_i\)) sont les racines du dénominateur. La position des pôles dans le demi-plan gauche (\(Re(p) < 0\)) garantit la stabilité du système.

Correction : Analyse des Pôles et Zéros d'une Fonction de Transfert

Question 1 : Déterminer la fonction de transfert \(H(s) = V_c(s) / V_i(s)\).

Principe

Pour trouver la relation entre la tension de sortie \(V_c(s)\) et la tension d'entrée \(V_i(s)\), nous utilisons la méthode du diviseur de tension dans le domaine de Laplace, qui est l'équivalent du diviseur de tension en régime sinusoïdal mais généralisé à la variable complexe 's'.

Mini-Cours

La fonction de transfert est un outil central de l'automatique et de l'analyse des circuits. Elle décrit comment un système linéaire et invariant dans le temps (LTI) modifie l'amplitude et la phase d'un signal d'entrée pour produire le signal de sortie. Pour un circuit, elle est souvent trouvée en calculant le rapport de la tension de sortie à la tension d'entrée en fonction de 's'.

Remarque Pédagogique

L'approche la plus directe ici est de voir le circuit comme une série d'impédances. La tension aux bornes du condensateur est une fraction de la tension totale, déterminée par le rapport de l'impédance du condensateur à l'impédance totale du circuit.

Normes

Il n'y a pas de norme réglementaire pour ce calcul fondamental. Cependant, la forme normalisée d'une fonction de transfert du second ordre est souvent écrite comme suit, ce qui facilite l'identification de paramètres clés comme la pulsation naturelle \(\omega_n\) et le coefficient d'amortissement \(\zeta\): \[ H(s) = \frac{K \cdot \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \]

Formule(s)

Formule du diviseur de tension

Hypothèses

Pour ce calcul, nous posons les hypothèses suivantes :

- Le circuit est linéaire et invariant dans le temps (LTI).

- Les composants (R, L, C) sont idéaux.

- Les conditions initiales sont nulles (pas de charge initiale dans le condensateur ou de courant dans l'inductance).

Donnée(s)

Les données d'entrée sont les impédances des composants dans le domaine de Laplace :

| Paramètre | Impédance \(Z(s)\) |

|---|---|

| Résistance | \(Z_R(s) = R\) |

| Inductance | \(Z_L(s) = Ls\) |

| Capacité | \(Z_C(s) = 1/(Cs)\) |

Astuces

Pour se débarrasser des fractions dans l'expression de \(H(s)\), une astuce courante est de multiplier le numérateur et le dénominateur par le terme qui pose problème, ici \(Cs\). Cela simplifie grandement l'expression et met en évidence le polynôme caractéristique au dénominateur.

Schéma (Avant les calculs)

Calcul(s)

Dérivation de la fonction de transfert

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

La forme finale de \(H(s)\) est typique d'un système du second ordre. Le numérateur étant une constante, il s'agit d'un filtre passe-bas : il laisse passer les basses fréquences (quand \(s \to 0\), \(H(s) \to 1\)) et atténue les hautes fréquences (quand \(s \to \infty\), \(H(s) \to 0\)).

Points de vigilance

La principale source d'erreur dans ce type de calcul est une simplification incorrecte de la fraction. Assurez-vous de bien multiplier tous les termes du dénominateur lorsque vous effectuez la simplification.

Points à retenir

Pour un circuit RLC série, la fonction de transfert de la tension aux bornes du condensateur est toujours un système du second ordre passe-bas de la forme \( \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \).

Le saviez-vous ?

La transformée de Laplace a été largement popularisée par l'ingénieur électricien Oliver Heaviside, qui l'a utilisée de manière intuitive (et parfois controversée) pour simplifier l'analyse des circuits de télégraphie bien avant que sa rigueur mathématique ne soit pleinement établie.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Quelle serait la fonction de transfert \(H_R(s) = V_R(s) / V_i(s)\) si la sortie était la tension aux bornes de la résistance ?

Question 2 : Calculer les zéros de cette fonction de transfert.

Principe

Les zéros d'une fonction de transfert sont les valeurs de 's' qui annulent le numérateur. Physiquement, ils représentent les fréquences (complexes) pour lesquelles le signal de sortie est nul, même avec une entrée non nulle.

Mini-Cours

Alors que les pôles dictent la réponse "naturelle" du système, les zéros façonnent la réponse forcée. Un zéro à une certaine fréquence peut créer un "creux" ou une annulation dans la réponse en fréquence du système, une propriété utilisée par exemple dans les filtres "notch" pour éliminer une fréquence indésirable.

Remarque Pédagogique

Dans de nombreux circuits passe-bas simples comme celui-ci, le numérateur est une constante. Il est important de reconnaître que cela signifie simplement qu'il n'y a pas de "fréquence finie" qui soit complètement bloquée par le circuit.

Normes

La convention est de noter les zéros par le symbole 'o' sur le diagramme Pôles-Zéros.

Formule(s)

Équation des zéros

Hypothèses

Aucune hypothèse supplémentaire n'est nécessaire pour ce calcul.

Donnée(s)

Le numérateur de notre fonction de transfert \(H(s)\) est \(N(s) = \frac{1}{LC}\).

Astuces

Inspectez toujours le numérateur en premier. Si c'est une constante, vous pouvez conclure immédiatement qu'il n'y a pas de zéros finis, ce qui vous fait gagner du temps.

Schéma (Avant les calculs)

Calcul(s)

Calcul de la valeur du numérateur

L'équation à résoudre est donc \(100 = 0\), ce qui est impossible. Il n'y a pas de valeur finie de \(s\) qui annule le numérateur.

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

L'absence de zéros finis est caractéristique des filtres passe-bas de ce type. Cela signifie que le circuit transmet (avec une certaine atténuation et un certain déphasage) toutes les fréquences, sans jamais annuler complètement la sortie.

Points de vigilance

Ne pas conclure hâtivement qu'il n'y a "pas de zéros". Il est plus précis de dire "pas de zéros finis". En théorie des systèmes, on dit parfois qu'il y a des "zéros à l'infini", car la fonction tend vers zéro lorsque \(s \to \infty\).

Points à retenir

Les zéros proviennent du numérateur de la fonction de transfert. Si le numérateur est une constante, il n'y a pas de zéros finis.

Le saviez-vous ?

Si nous avions pris la tension aux bornes de l'inductance, \(V_L(s)\), la fonction de transfert aurait eu deux zéros à l'origine (\(s=0\)), car l'impédance \(Ls\) s'annule à fréquence nulle, ce qui est caractéristique d'un filtre passe-haut.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Combien de zéros la fonction de transfert \(H(s) = \frac{5s+10}{s^2+3s+2}\) possède-t-elle ?

Question 3 : Calculer les pôles de cette fonction de transfert.

Principe

Les pôles sont les racines du dénominateur. Ils représentent les "modes propres" du système, c'est-à-dire les fréquences (complexes) auxquelles le système oscillerait naturellement sans entrée, s'il avait de l'énergie initiale.

Mini-Cours

Le polynôme au dénominateur est appelé "polynôme caractéristique". Ses racines, les pôles, sont les valeurs propres de la matrice d'état du système. Leur nature (réelle ou complexe) et leur position déterminent entièrement le comportement transitoire et la stabilité du système.

Remarque Pédagogique

Le calcul des pôles se ramène à la résolution d'une équation polynomiale. Pour un système du second ordre, la formule quadratique est l'outil principal. Soyez très attentif au signe du discriminant, car il détermine si les pôles sont réels ou complexes.

Normes

La convention est de noter les pôles par le symbole '×' sur le diagramme Pôles-Zéros.

Formule(s)

Formule des racines quadratiques

Hypothèses

Aucune hypothèse supplémentaire n'est nécessaire pour ce calcul.

Donnée(s)

Le dénominateur de \(H(s)\) est \(D(s) = s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}\). L'équation à résoudre est \(D(s)=0\).

| Paramètre | Valeur |

|---|---|

| R | \(10 \, \Omega\) |

| L | \(5 \, \text{H}\) |

| C | \(0.002 \, \text{F}\) |

Astuces

Avant de vous lancer dans la formule quadratique, calculez les coefficients \(R/L\) et \(1/(LC)\) séparément. Cela rend l'équation plus propre et réduit les risques d'erreur de calcul.

Schéma (Avant les calculs)

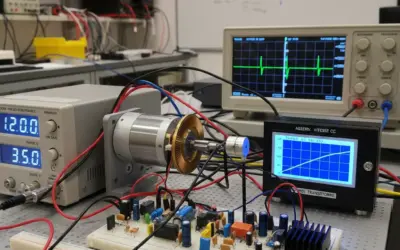

Calcul(s)

Calcul du coefficient de s

Calcul du terme constant

L'équation caractéristique \(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0\) devient donc :

Calcul du discriminant

Calcul des racines (pôles)

Simplification finale

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

Le fait que les pôles soient complexes signifie que le système a une tendance naturelle à osciller. La partie réelle négative indique que cette oscillation s'amortira avec le temps.

Points de vigilance

Attention aux unités ! La capacité est donnée en millifarads (mF). Il est crucial de la convertir en farads (\(2 \times 10^{-3} F\)) avant de l'utiliser dans les calculs pour obtenir un résultat cohérent.

Points à retenir

Les pôles sont les racines du dénominateur. Pour un système du 2nd ordre, la nature des pôles (et donc de la réponse) est entièrement déterminée par le signe du discriminant \(\Delta = (R/L)^2 - 4/(LC)\).

Le saviez-vous ?

Le concept de "fréquence complexe" \(s = \sigma + j\omega\) est une généralisation puissante. \(\omega\) représente la fréquence d'oscillation, tandis que \(\sigma\) représente le taux de croissance (\(\sigma>0\)) ou d'amortissement (\(\sigma<0\)) de l'amplitude de cette oscillation.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Calculez la partie réelle des pôles si la résistance R était de 40\(\Omega\) (L et C inchangés).

Question 4 : Représenter les pôles et les zéros dans le plan complexe.

Principe

Le diagramme Pôles-Zéros est une carte d'identité visuelle du système. Il résume son comportement dynamique en un seul graphique, permettant une analyse rapide de la stabilité et de la nature de la réponse.

Mini-Cours

Le plan complexe, ou plan s, est un espace à deux dimensions. L'axe horizontal représente la partie réelle \(\sigma\), associée à l'amortissement. L'axe vertical représente la partie imaginaire \(j\omega\), associée aux oscillations. Chaque point de ce plan correspond à un type de signal temporel (exponentiel, sinusoïdal, ou une combinaison).

Remarque Pédagogique

Placer un pôle revient simplement à placer un point dans un repère cartésien. La coordonnée en x est la partie réelle, et la coordonnée en y est la partie imaginaire. La symétrie par rapport à l'axe réel pour les paires conjuguées est une bonne vérification visuelle.

Normes

La convention universelle est d'utiliser une croix (×) pour marquer l'emplacement d'un pôle et un cercle (o) pour marquer l'emplacement d'un zéro. Ces symboles sont standardisés dans tous les domaines de l'ingénierie des systèmes.

Formule(s)

Coordonnées d'un pôle complexe

Hypothèses

Aucune hypothèse supplémentaire n'est nécessaire pour cette représentation.

Donnée(s)

Les données sont les résultats des questions 2 et 3 :

- Zéros : Aucun

- Pôles : \(p_1 = -1 + j9.95\) et \(p_2 = -1 - j9.95\)

Astuces

Commencez par tracer les axes et graduez-les grossièrement pour avoir une idée de l'échelle. Ensuite, déplacez-vous sur l'axe réel jusqu'à la bonne valeur \(\sigma\), puis montez ou descendez jusqu'à la valeur de \(\omega\).

Schéma (Avant les calculs)

Calcul(s)

Il ne s'agit pas d'un calcul mais de l'identification des coordonnées :

- Pour \(p_1 = -1 + j9.95\), les coordonnées sont (-1, 9.95).

- Pour \(p_2 = -1 - j9.95\), les coordonnées sont (-1, -9.95).

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

Ce diagramme nous montre d'un seul coup d'œil que le système est stable (pôles à gauche) et oscillatoire (pôles hors de l'axe réel). Plus les pôles sont loin de l'axe imaginaire, plus l'amortissement est rapide. Plus ils sont loin de l'axe réel, plus la fréquence d'oscillation est élevée.

Points de vigilance

N'oubliez pas d'indiquer les valeurs sur les axes pour donner une échelle au diagramme. Un diagramme sans valeurs n'a qu'une valeur qualitative.

Points à retenir

Un diagramme pôle-zéro est la carte d'identité d'un système LTI. Il contient toutes les informations sur la stabilité et la nature de la réponse transitoire.

Le saviez-vous ?

Le "Lieu des Racines" est une technique graphique avancée qui montre comment les pôles se déplacent dans le plan 's' lorsqu'un paramètre du système (comme un gain d'amplificateur) varie. C'est un outil fondamental pour la conception de systèmes de contrôle.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Dans quel quadrant du plan complexe se situerait un pôle \(p = 2 - j5\) ?

Question 5 : En déduire la nature du régime transitoire et conclure sur la stabilité.

Principe

L'analyse finale consiste à traduire la position géométrique des pôles en une description physique du comportement du circuit. La stabilité dépend du "côté" où se trouvent les pôles (gauche ou droit), et la nature de la réponse dépend de leur position par rapport à l'axe réel.

Mini-Cours

Stabilité : un système est dit stable (BIBO - Bounded-Input, Bounded-Output) si et seulement si tous ses pôles ont une partie réelle strictement négative. Un seul pôle dans le demi-plan droit rend le système instable.

Nature de la réponse (2nd ordre) :

- 2 pôles réels distincts (\(\Delta > 0\)) : Sur-amorti (réponse lente, sans oscillation).

- 1 pôle réel double (\(\Delta = 0\)) : Critique (réponse la plus rapide possible sans oscillation).

- 2 pôles complexes conjugués (\(\Delta < 0\)) : Sous-amorti (réponse oscillatoire amortie).

Remarque Pédagogique

C'est l'étape de synthèse. Toutes les étapes de calcul précédentes convergent vers cette conclusion. Assurez-vous de bien lier chaque aspect de la conclusion (stabilité, type d'amortissement) à une caractéristique précise des pôles (signe de la partie réelle, présence d'une partie imaginaire).

Normes

Le critère de stabilité de Nyquist ou de Routh-Hurwitz sont des méthodes alternatives formelles pour déterminer la stabilité d'un système sans avoir à calculer explicitement les pôles, ce qui est utile pour les systèmes d'ordre élevé.

Formule(s)

Condition de stabilité

Condition d'oscillation

Hypothèses

L'interprétation est valide pour les systèmes LTI (Linéaires et Invariants dans le Temps), ce qui est le cas de notre circuit avec des composants idéaux.

Donnée(s)

Les données sont les pôles calculés : \(p_{1,2} = -1 \pm j9.95\).

Astuces

Un moyen simple de se souvenir :

- Réel négatif \(\rightarrow\) Amortissement (la réponse meurt).

- Imaginaire \(\rightarrow\) Oscillation (la réponse ondule).

Schéma (Avant les calculs)

Calcul(s)

1. Analyse de la Stabilité : On examine la partie réelle des pôles. \(Re(p_1) = -1\) et \(Re(p_2) = -1\). Puisque \(-1 < 0\), les deux pôles sont dans le demi-plan gauche. Le système est donc stable.

2. Analyse de la Nature du Régime : On examine la partie imaginaire. \(Im(p_1) = +9.95\) et \(Im(p_2) = -9.95\). Puisque la partie imaginaire est non nulle, les pôles sont complexes. Cela correspond à un régime oscillatoire amorti, c'est-à-dire sous-amorti.

Schéma (Après les calculs)

Réflexions

Stabilité : Les deux pôles, \(p_1\) et \(p_2\), ont une partie réelle égale à -1. Comme cette partie réelle est strictement négative, les pôles se situent dans le demi-plan gauche du plan complexe. Cela garantit que la réponse transitoire du système s'atténuera avec le temps pour converger vers un état stable.

Nature du régime : Les pôles sont des nombres complexes conjugués (\(\Delta < 0\)). La présence d'une partie imaginaire non nulle (\(j9.95\)) indique que la réponse du système sera oscillatoire. Comme la partie réelle est négative, ces oscillations seront amorties. Ce type de réponse est appelé sous-amorti (ou pseudo-périodique).

Points de vigilance

Une erreur fréquente est de confondre "stable" et "non oscillatoire". Un système peut être parfaitement stable tout en oscillant (cas sous-amorti). La stabilité ne concerne que la convergence de la réponse vers une valeur finie, pas la manière dont elle y parvient.

Points à retenir

- Stabilité \(\iff\) Tous les pôles dans le demi-plan gauche (\(Re(p) < 0\)).

- Régime sous-amorti (oscillations amorties) \(\iff\) Pôles complexes conjugués.

Le saviez-vous ?

La conception des amortisseurs de voiture est une application directe de cette théorie. Un amortisseur trop faible est "sous-amorti" (la voiture oscille longtemps après une bosse). Un amortisseur trop rigide est "sur-amorti" (la suspension est dure et inconfortable). L'idéal est un amortissement "critique" pour un retour rapide à l'équilibre sans oscillations.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Un système a des pôles en \(s=-5\) et \(s=-20\). Quelle est la nature de son régime transitoire ?

Outil Interactif : Simulateur de Pôles

Utilisez les curseurs pour faire varier la résistance (R) et l'inductance (L) du circuit. Observez comment la position des pôles change dans le plan complexe et comment cela affecte la nature du régime transitoire. La capacité est fixe à C = 2 mF.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Où doivent se situer les pôles d'une fonction de transfert pour qu'un système soit stable ?

2. Des pôles complexes conjugués avec une partie réelle négative correspondent à un régime...

3. Que se passe-t-il si un pôle est exactement à l'origine (s=0) ?

4. Les zéros d'une fonction de transfert sont les racines de...

5. Si on augmente fortement la résistance (R) dans un circuit RLC série, comment les pôles évoluent-ils ?

- Fonction de Transfert

- Rapport, dans le domaine de Laplace, de la sortie d'un système sur son entrée. Elle caractérise entièrement le comportement dynamique du système.

- Pôle

- Valeur de la variable de Laplace 's' qui annule le dénominateur de la fonction de transfert (la faisant tendre vers l'infini). La position des pôles détermine la stabilité et la nature de la réponse transitoire.

- Zéro

- Valeur de la variable de Laplace 's' qui annule le numérateur de la fonction de transfert (et donc la fonction elle-même). Les zéros affectent l'amplitude et la forme de la réponse du système.

- Plan Complexe (Plan s)

- Représentation graphique où l'axe horizontal est la partie réelle (\(\sigma\)) et l'axe vertical est la partie imaginaire (\(j\omega\)) de la variable complexe 's'. On y place les pôles et les zéros pour analyser un système.

D’autres exercices de phénomènes transitoires:

0 commentaires