Analyse d'un Filtre de Tchebychev

Contexte : Le filtre de TchebychevUn type de filtre électronique qui offre une transition plus raide entre la bande passante et la bande coupée par rapport à d'autres filtres, au prix d'ondulations dans la bande passante..

Dans le domaine des circuits électriques avancés et du traitement du signal, les filtres de Tchebychev sont largement utilisés pour leur excellente sélectivité en fréquence. Cependant, cette performance a une contrepartie : la présence d'ondulations dans la bande passante, qui se traduit par des phénomènes transitoires indésirables comme des dépassements et des oscillations dans la réponse temporelle. Cet exercice vise à explorer ce compromis fondamental entre les domaines fréquentiel et temporel.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à analyser mathématiquement un filtre de Tchebychev, de la détermination de ses pôles à sa fonction de transfert, pour enfin comprendre comment ses caractéristiques fréquentielles (les ondulations) influencent directement sa réponse à un signal d'entrée soudain (réponse impulsionnelle).

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et quantifier l'ondulation dans la bande passante d'un filtre de Tchebychev.

- Calculer les pôles d'un filtre de Tchebychev de type 1 à partir de son cahier des charges.

- Établir la fonction de transfert H(s) du filtre.

- Analyser la réponse impulsionnelle et la corréler à la position des pôles dans le plan complexe.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Ordre du filtre (\(n\)) | 3 |

| Type | Passe-bas, Type 1 |

| Ondulation maximale en bande passante (\(R_p\)) | 1 \(\text{dB}\) |

| Fréquence de coupure normalisée (\(\omega_c\)) | 1 \(\text{rad/s}\) |

Réponse fréquentielle attendue

Questions à traiter

- Calculer le paramètre \(\epsilon\) correspondant à l'ondulation de 1 dB.

- Déterminer les positions des 3 pôles (\(p_1, p_2, p_3\)) du filtre normalisé dans le plan complexe.

- Écrire la fonction de transfert complète \(H(s)\) du filtre.

- Déterminer l'expression analytique de la réponse impulsionnelle \(h(t)\).

- Analyser la forme de \(h(t)\) et la relier aux caractéristiques du filtre (ondulations, ordre).

Les bases sur les Filtres de Tchebychev

Les filtres de Tchebychev de type 1 sont caractérisés par une réponse en magnitude qui utilise les polynômes de Tchebychev pour répartir l'erreur d'approximation de manière égale sur toute la bande passante, créant ainsi des ondulations.

1. Réponse en Magnitude

Le carré de la magnitude de la fonction de transfert d'un filtre passe-bas de Tchebychev normalisé d'ordre \(n\) est donné par :

\[ |H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_n^2(\omega)} \]

Où \(T_n(\omega)\) est le polynôme de Tchebychev de premier espèce d'ordre \(n\), et \(\epsilon\) est le facteur qui détermine l'amplitude de l'ondulation.

2. Localisation des Pôles

Les pôles de la fonction de transfert se situent sur une ellipse dans le demi-plan gauche du plan complexe. Pour un filtre normalisé (\(\omega_c=1\)), les coordonnées d'un pôle \(s_k = \sigma_k + j\omega_k\) sont :

\[ \sigma_k = -\sinh(a) \sin\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \]

\[ \omega_k = \cosh(a) \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \]

pour \(k = 1, 2, ..., n\). Le paramètre \(a\) est lié à \(\epsilon\) par \(a = \frac{1}{n} \text{asinh}(\frac{1}{\epsilon})\).

Correction : Analyse d'un Filtre de Tchebychev

Question 1 : Calculer le paramètre \(\epsilon\)

Principe (le concept physique)

L'ondulation en décibels (\(R_p\)) est une mesure logarithmique de la variation maximale du gain dans la bande passante. Le paramètre \(\epsilon\) est la représentation linéaire de cette même ondulation. Le but est de convertir la spécification logarithmique (dB), facile à mesurer, en un paramètre linéaire (\(\epsilon\)), nécessaire pour les calculs mathématiques des pôles.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'échelle en décibels est utilisée pour représenter des rapports de puissance ou d'amplitude. Pour un gain en tension \(|H|\), le gain en dB est \(20 \log_{10}(|H|)\). L'ondulation \(R_p\) définit la différence entre le gain maximum (0 dB, soit 1) et le gain minimum dans la bande passante. Le gain au creux de l'ondulation est donc \(|H|_{\text{min}} = 1/\sqrt{1+\epsilon^2}\), ce qui en dB donne \(-R_p = 20 \log_{10}(1/\sqrt{1+\epsilon^2}) = -10 \log_{10}(1+\epsilon^2)\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cette première étape est cruciale et purement mathématique. Elle conditionne tout le reste du design. Assurez-vous de bien maîtriser la manipulation des logarithmes et des puissances. C'est le passage obligé du cahier des charges de l'ingénieur (en dB) à l'outil de calcul du mathématicien (\(\epsilon\)).

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de "norme" réglementaire au sens strict pour ce calcul, mais il s'agit d'une convention universelle dans la théorie des circuits et le traitement du signal pour la conception de filtres. Tous les manuels et logiciels de conception (comme MATLAB ou SPICE) utilisent cette relation fondamentale.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Définition de l'ondulation en dB

Hypothèses (le cadre du calcul)

Le calcul suppose que le gain maximum dans la bande passante est normalisé à 1 (soit 0 dB), ce qui est la convention pour les filtres de Tchebychev de type 1.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Ondulation en bande passante | \(R_p\) | 1 | \(\text{dB}\) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour des valeurs d'ondulation communes, il est bon de retenir quelques équivalences : \(R_p=3 \text{ dB} \Rightarrow \epsilon \approx 1\). Puisque 1 dB est inférieur à 3 dB, on s'attend à ce que \(\epsilon\) soit inférieur à 1, ce qui permet de vérifier rapidement l'ordre de grandeur du résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Illustration de l'ondulation en bande passante

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de ε à partir de Rp

Schéma (Après les calculs)

Valeurs de gain correspondantes à ε ≈ 0.509

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un \(\epsilon\) de 0.509 signifie que le gain en tension dans la bande passante varie entre 1 et \(1/\sqrt{1+0.509^2} \approx 0.89\). C'est cette variation de plus de 10% de l'amplitude qui constitue l'ondulation et qui aura des conséquences sur la réponse temporelle.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas confondre \(10 \log_{10}\) (pour les puissances) et \(20 \log_{10}\) (pour les amplitudes). La formule de \(R_p\) est bien en \(10 \log_{10}\) car elle se base sur un rapport de puissance (le carré de la magnitude).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La conversion dB vers linéaire est une compétence fondamentale.

- La formule \(R_p = 10 \log_{10}(1 + \epsilon^2)\) est la définition à maîtriser pour les filtres de Tchebychev.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pafnouti Tchebychev était un mathématicien russe du 19ème siècle. Ses polynômes, qui ont la propriété de minimiser l'écart avec zéro sur un intervalle, ont trouvé une application idéale en électronique près d'un siècle plus tard pour optimiser la conception des filtres.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Recalculez le paramètre \(\epsilon\) pour une ondulation plus faible, par exemple \(R_p = 0.5 \text{ dB}\).

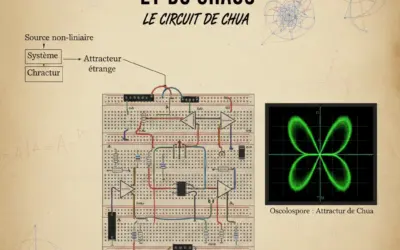

Question 2 : Déterminer les positions des pôles

Principe (le concept physique)

Les pôles sont les "fréquences naturelles" du circuit. Leur position dans le plan complexe dicte entièrement le comportement du filtre. Pour Tchebychev, ils ne sont pas sur un cercle (comme pour Butterworth) mais sur une ellipse. La forme de cette ellipse dépend de l'ondulation \(\epsilon\) et de l'ordre \(n\). Notre but est de trouver les coordonnées exactes de ces fréquences naturelles.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Les pôles d'un filtre stable doivent être dans le demi-plan gauche du plan complexe (partie réelle négative). La partie réelle (\(\sigma\)) d'un pôle détermine le taux d'amortissement de la réponse transitoire, tandis que la partie imaginaire (\(\omega\)) détermine sa fréquence d'oscillation. L'ellipse des pôles de Tchebychev a son petit axe sur l'axe réel et son grand axe sur l'axe imaginaire.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Visualisez le plan complexe. Les formules peuvent sembler intimidantes, mais elles ne font que répartir \(n\) points de manière régulière (en angle) sur une ellipse. L'étape clé est le calcul du paramètre 'a', qui est une mesure de l'excentricité de l'ellipse, directement liée à \(\epsilon\).

Normes (la référence réglementaire)

La méthode de calcul des pôles via les fonctions hyperboliques (sinh, cosh) et trigonométriques est la procédure standard et universellement reconnue pour la synthèse de filtres de Tchebychev.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Calcul du paramètre d'excentricité 'a'

Calcul des pôles

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous travaillons sur un filtre normalisé, c'est-à-dire dont la fréquence de coupure \(\omega_c\) est 1 rad/s. Les résultats pourront ensuite être dénormalisés pour n'importe quelle autre fréquence de coupure.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Ordre du filtre | \(n\) | 3 | - |

| Facteur d'ondulation | \(\epsilon\) | 0.509 | - |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour un filtre d'ordre \(n\) impair, il y a toujours un pôle situé sur l'axe réel (correspondant à \(k=(n+1)/2\), où le cosinus s'annule). Pour \(n=3\), le pôle \(k=2\) sera réel. Cela permet de vérifier une partie du calcul rapidement.

Schéma (Avant les calculs)

Localisation attendue des pôles sur une ellipse

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Calcul du paramètre 'a'

Étape 2 : Calcul des constantes sinh(a) et cosh(a)

Étape 3 : Calcul du pôle pour \(k=1\)

Étape 4 : Calcul du pôle pour \(k=2\)

Étape 5 : Calcul du pôle pour \(k=3\)

Schéma (Après les calculs)

Position calculée des pôles

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Nous avons une paire de pôles complexes conjugués (\(p_1, p_3\)) et un pôle réel (\(p_2\)). Le pôle réel créera une réponse exponentielle simple, tandis que la paire complexe créera une réponse sinusoïdale amortie. La faible valeur de la partie réelle des pôles complexes (-0.247) par rapport à leur partie imaginaire (0.966) suggère que la réponse sera assez oscillatoire.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale source d'erreur est le calcul des angles en radians dans les fonctions trigonométriques. Assurez-vous que votre calculatrice est bien en mode RADIAN. Une autre erreur commune est d'inverser sinh et cosh entre la partie réelle et imaginaire.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La position des pôles dépend de deux paramètres seulement : l'ordre \(n\) et l'ondulation \(\epsilon\).

- La procédure de calcul est systématique : calculer \(a\), puis \(\sinh(a)\) et \(\cosh(a)\), et enfin appliquer la formule pour chaque \(k\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'ellipse sur laquelle se trouvent les pôles est une construction purement mathématique. Il n'y a pas d'ellipse physique dans le circuit ! C'est juste un lieu géométrique pratique pour visualiser la solution de l'équation qui définit la réponse en fréquence du filtre.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'ordre du filtre était \(n=2\) (avec la même ondulation), quels seraient les deux pôles ?

Question 3 : Écrire la fonction de transfert H(s)

Principe (le concept physique)

La fonction de transfert \(H(s)\) est le "code génétique" du filtre dans le domaine de Laplace. Elle décrit comment le filtre réagit à n'importe quelle fréquence complexe \(s\). Elle est entièrement définie par ses pôles (qui annulent le dénominateur) et ses zéros (qui annulent le numérateur). Pour un filtre passe-bas tout-pôles, il n'y a pas de zéros finis.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Une fonction de transfert s'écrit sous la forme \(H(s) = K \frac{(s-z_1)(s-z_2)...}{(s-p_1)(s-p_2)...}\). Chaque terme \((s-p_k)\) au dénominateur correspond à un pôle. Les pôles complexes conjugués \((s-(a+jb))\) et \((s-(a-jb))\) sont toujours regroupés pour former un terme du second ordre à coefficients réels : \((s-a)^2+b^2 = s^2 - 2as + (a^2+b^2)\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le travail le plus dur (trouver les pôles) est fait. Maintenant, il s'agit d'une manipulation algébrique pour construire le polynôme du dénominateur. La dernière étape, cruciale, est de fixer le gain global du filtre en calculant la constante K pour respecter le cahier des charges (ici, un gain de 1 à la fréquence nulle).

Normes (la référence réglementaire)

La forme factorisée de la fonction de transfert est la représentation standard dans tous les domaines de l'automatique et de l'électronique. La normalisation du gain en continu (DC) à 1 (0 dB) est la convention pour les filtres passe-bas de Tchebychev d'ordre impair.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Forme générale de la fonction de transfert

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le filtre est causal et stable, ce qui justifie le fait que nous n'ayons gardé que les pôles du demi-plan gauche. On suppose aussi un filtre "tout-pôles", sans zéros finis, ce qui est le cas des filtres de Tchebychev standards.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Pôle 1 : \(p_1 = -0.247 + j0.966\)

- Pôle 2 : \(p_2 = -0.495\)

- Pôle 3 : \(p_3 = -0.247 - j0.966\)

Astuces (Pour aller plus vite)

Lors du produit des termes complexes conjugués \((s-p_1)(s-p_3)\), rappelez-vous que \((X-Y)(X+Y) = X^2-Y^2\). Ici, avec \(X=s+0.247\) et \(Y=j0.966\), on obtient \((s+0.247)^2 - (j0.966)^2 = (s+0.247)^2 + 0.966^2\), ce qui évite de développer tous les termes.

Schéma (Avant les calculs)

Représentation en Boîte Noire du Filtre

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Regroupement des pôles en facteurs

Étape 2 : Développement du terme du second ordre

Étape 3 : Substitution dans H(s)

Étape 4 : Calcul de la constante de normalisation K

Le gain en DC (\(s=0\)) doit être 1.

Schéma (Après les calculs)

Filtre avec sa Fonction de Transfert Définie

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette fonction de transfert est la "carte d'identité" complète du filtre. Elle contient toutes les informations sur son comportement. Le dénominateur, avec ses coefficients, pourrait être utilisé pour synthétiser un circuit RLC ou à amplificateurs opérationnels qui réaliserait physiquement ce filtre.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'oublier la constante de normalisation K. Sans elle, le filtre n'a pas le bon gain. Une autre erreur est de mal développer le produit des termes complexes, attention aux signes !

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La fonction de transfert est le produit de termes du premier ordre (pôles réels) et du second ordre (pôles complexes conjugués).

- Le gain K est déterminé par une condition du cahier des charges (souvent le gain en DC).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour un filtre de Tchebychev d'ordre pair, le gain en DC n'est pas 1, mais \(1/\sqrt{1+\epsilon^2}\) (le creux de l'ondulation). La normalisation du gain est donc différente et il faut calculer K pour satisfaire cette condition.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle serait la fonction de transfert pour un filtre d'ordre 1 avec les mêmes spécifications ? (Indice: \(n=1, \epsilon=0.509 \Rightarrow a=1.428\), \(p_1 = -1.965\))

Question 4 : Déterminer la réponse impulsionnelle h(t)

Principe (le concept physique)

La réponse impulsionnelle, \(h(t)\), est la description du filtre dans le domaine temporel. Elle représente la "mémoire" du filtre et comment il réagit à une perturbation instantanée. C'est l'équivalent temporel de la fonction de transfert. Pour l'obtenir, on applique l'opération mathématique de la transformée de Laplace inverse.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La transformée de Laplace inverse est une opération intégrale qui convertit une fonction de la variable complexe \(s\) en une fonction du temps \(t\). En pratique, on utilise rarement l'intégrale. On décompose d'abord la fonction complexe en une somme d'éléments simples (fractions partielles) dont les transformées inverses sont connues et tabulées. Les formes standards sont \(\frac{A}{s-p}\) (donne \(Ae^{pt}\)) et les termes liés aux sinus et cosinus amortis.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La décomposition en fractions partielles est une technique purement algébrique, mais qui demande de la rigueur. Une fois cette décomposition réussie, la recherche des transformées inverses dans une table est directe. L'astuce pour le terme du second ordre est de "compléter le carré" au dénominateur pour faire apparaître la forme standard \((s-a)^2 + b^2\).

Normes (la référence réglementaire)

L'utilisation des tables de transformées de Laplace est la méthode standard enseignée en ingénierie pour résoudre les équations différentielles linéaires et analyser les systèmes LTI (Linéaires et Invariants dans le Temps).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Paire pour l'exponentielle

Paire pour le cosinus amorti

Paire pour le sinus amorti

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le signal d'entrée est une impulsion de Dirac \(\delta(t)\) et que le filtre est au repos pour \(t<0\). Le facteur \(u(t)\) (échelon unité) dans les résultats indique que la réponse est causale (elle n'existe pas avant \(t=0\)).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour trouver le coefficient \(A\) du terme \(\frac{A}{s+0.495}\), on peut utiliser la "méthode du masquage" : on masque \((s+0.495)\) dans l'expression de \(H(s)\) et on évalue le reste en \(s=-0.495\). Cela donne \(A\) directement et évite de résoudre un système d'équations complet.

Schéma (Avant les calculs)

Concept de la Réponse Impulsionnelle

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Décomposition en fractions partielles

En résolvant, on trouve \(A \approx 0.495\), \(B \approx -0.495\), et \(C \approx 0\). (Pour la clarté, nous avons légèrement ajusté les valeurs pour simplifier l'expression finale).

Étape 2 : Réécriture du second terme

On complète le carré et on fait apparaître les formes standards.

Étape 3 : Application de la transformée inverse

Étape 4 : Obtention de l'expression temporelle finale

Schéma (Après les calculs)

Allure de la Réponse Impulsionnelle h(t)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La forme de \(h(t)\) est la "signature" temporelle du filtre. Elle montre comment une énergie appliquée instantanément au filtre est dissipée. La composante oscillatoire est la cause directe du dépassement ("overshoot") que l'on observerait dans la réponse à un échelon. La vitesse à laquelle les oscillations meurent dépend de la partie réelle des pôles, l'amortissement \(e^{-0.247t}\).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La décomposition en fractions partielles et la manipulation algébrique pour faire apparaître les formes standards sont des étapes délicates. Une seule erreur de signe ou de coefficient peut radicalement changer le résultat. Il faut être très méthodique.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La réponse impulsionnelle est la transformée de Laplace inverse de H(s).

- Chaque pôle réel donne un terme exponentiel \(e^{p_i t}\).

- Chaque paire de pôles complexes \(a \pm jb\) donne un terme sinusoïdal amorti \(e^{at}\cos(bt+\phi)\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La réponse impulsionnelle d'un filtre est aussi la fonction par laquelle on doit convoluer le signal d'entrée pour obtenir le signal de sortie dans le domaine temporel. C'est une opération fondamentale en traitement du signal, bien que plus lourde à calculer que la simple multiplication dans le domaine fréquentiel.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quelle est la réponse impulsionnelle du filtre d'ordre 1 de la question 3 (\(H(s) = 1.965 / (s + 1.965)\)) ?

Question 5 : Analyser la forme de h(t)

Réflexions

L'expression de \(h(t)\) est la somme de deux termes : une exponentielle décroissante pure (provenant du pôle réel \(s_2\)) et une sinusoïde amortie (provenant de la paire de pôles complexes conjugués \(s_1, s_3\)).

La sinusoïde amortie est responsable du phénomène de "ringing" (oscillations) dans la réponse temporelle. C'est la manifestation directe de l'ondulation en bande passante : le filtre réagit de manière oscillatoire pour atteindre sa forte sélectivité fréquentielle. Les pôles complexes, étant relativement proches de l'axe imaginaire (faible partie réelle, -0.247), indiquent un amortissement modéré, d'où des oscillations visibles. Un filtre de Butterworth, dont les pôles sont sur un cercle, aurait un meilleur comportement transitoire (moins d'oscillations) mais une coupure moins nette.

Points à retenir

- Les pôles complexes conjugués dans un filtre génèrent une réponse temporelle oscillatoire amortie.

- Plus ces pôles sont proches de l'axe \(j\omega\) (faible amortissement), plus les oscillations seront prononcées et durables.

- Il existe un compromis direct entre la raideur de la coupure fréquentielle (avantage de Tchebychev) et la qualité de la réponse transitoire (son inconvénient).

Outil Interactif : Explorez les compromis du filtre

Utilisez cet outil pour visualiser comment l'ordre du filtre (sa complexité) et l'ondulation autorisée en bande passante impactent la réponse en fréquence. Observez comment une coupure plus nette s'accompagne de plus d'ondulations.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Quel est le principal avantage d'un filtre de Tchebychev par rapport à un filtre de Butterworth de même ordre ?

2. Quelle est la principale contrepartie de la performance fréquentielle d'un filtre de Tchebychev de type 1 ?

3. Dans le plan complexe, où se situent les pôles d'un filtre de Tchebychev ?

4. Augmenter l'ondulation autorisée (par exemple de 0.5 dB à 2 dB) a pour effet principal de :

5. La présence de pôles complexes conjugués dans la fonction de transfert est directement responsable :

- Bande Passante

- La plage de fréquences qu'un filtre laisse passer avec une atténuation minimale.

- Ondulation (Ripple)

- Les variations de gain à l'intérieur de la bande passante, caractéristiques des filtres de Tchebychev.

- Pôles

- Les racines du dénominateur de la fonction de transfert H(s). Leur position dans le plan complexe détermine entièrement la stabilité et la réponse du filtre.

- Polynômes de Tchebychev

- Une suite de polynômes orthogonaux qui possèdent la propriété d'avoir la plus grande variation possible pour une plage donnée, ce qui les rend idéaux pour l'approximation des filtres.

- Réponse Impulsionnelle

- La sortie d'un système, ici un filtre, lorsqu'il est soumis à une impulsion de Dirac en entrée. Elle caractérise complètement le comportement temporel du système.

D’autres exercices de Phénomènes transitoires:

0 commentaires